Le végétarisme et le végétalisme sont des modes de vie qui dépassent les aspects purement nutritionnels abordés dans la partie 1. Nous aurions tort de les réduire à ces simples questions de protéines et de vitamines. Ils reposent sur des postulats éthiques qui ne reconnaissent aucune légitimité, ni même nécessité, à une exploitation animale. Dans l’histoire de l’alimentation, ces régimes sont restés statistiquement anecdotiques et bien qu’on note une augmentation des personnes y adhérant depuis quelques années, ils le sont encore aujourd’hui : 0.4 % de la population Suisse adopte un régime végétalien (environ 32’000 personnes) (1), encore moins de vegan (difficile à chiffrer) et moins de la moitié des vegans (47%) militent activement pour les droits des animaux (2). Le décalage entre le traitement médiatique de ces questions et le nombre de personnes concernées nous oblige à nous questionner. Mais les médias en ayant fait une question de société, il n’est pas exagéré de dire que la morale d’aujourd’hui a ajouté un nouvel interdit à sa longue liste : manger de la viande est presque devenu un crime. Est-ce faire fausse route que de penser ainsi ? Tentative de réponse.

Être végan (dans le pire des cas végétalien), n’est plus perçu comme un choix personnel mais comme un impératif catégorique qu’on nous invite à suivre sans discussion. Par conséquent et très logiquement, le végan veut obliger l’autre à se rallier à sa position. Par la persuasion tout d’abord, en culpabilisant ceux qui continuent de manger de la viande. Par la loi et la force ensuite, s’il l’estime nécessaire (violence physique, caillassage des boucheries, incendie d’abattoirs, etc). C’est tout particulièrement les incohérences de ces postulats éthiques qui m’ont le plus intéressées dans l’étude du véganisme.

Précision nécessaire. Je n’ai aucune animosité à l’égard de ceux qui font un choix de vie végétarien, végétalien ou végan. Chacun est libre de ses choix alimentaires et de ses convictions que je respecte volontiers, tant qu’il respecte celles des autres. Mais un grand nombre de personnes se tournent vers ce mode alimentaire pour les mauvaises raisons. Le végétarisme radical reste étonnamment mal conceptualisé et conduit à des paradoxes que la quasi-totalité des végétariens ignorent. Le végétarien croit que son combat est tellement juste, qu’il n’a guère besoin de le penser mais seulement de le répandre. Ma critique portera donc essentiellement sur les végétariens éthiques et radicaux, ceux qu’on reconnaît par la suite logique décrite dans le paragraphe précédent. C’est donc à eux et à eux seuls que je ferai référence par le terme générique de végétarien. Je suis conscient des nuances (qui ont été décrites dans la partie 1) ainsi que des différences entre végan et anti-spéciste, mais c’est ici l’idéologie qui m’intéresse et que je résume, par soucis de clarté et de fluidité dans le texte, par le terme générique de végétarien.

1. Une éthique à géométrie variable

En se nourrissant uniquement de végétaux, le végétarien croit qu’il peut se nourrir sans faire souffrir ou tuer qui que ce soit. C’est malheureusement faux ! L’agriculture, (et sans commune mesure l’agriculture intensive), détruit les écosystèmes dans lesquels elle est installée et entraine la mort de millions d’espèces animales. Lombrics et insectes meurent par millions dans les sols des monocultures. En conséquence de nombreuses espèces d’oiseaux et de rongeurs disparaissent également car les écosystèmes fonctionnent de façon cyclique. Si un animal meurt de façon massive, des centaines d’autres disparaissent (3). La cause : L’agriculture intensive destinée à nourrir 8 milliard de personnes et principalement les populations urbaines, là où se regroupent 3/4 des végétariens.

Il n’y a donc pas uniquement l’animal qui a été tué pour disposer un morceau de viande dans notre assiette. Il y a tout ceux qui ont été tués dans le processus et qui sont morts de façon indirecte pour produire ce que nous mangeons. Combien de rivières détournées pour irriguer les champs, combien de prairies labourées, combien de forêts rasées, combien de tonnes de pesticides répandues sur les monocultures ? Combien d’espèces tuées directement et indirectement par l’agriculture intensive ?

Une question qui pourra paraître dérisoire pour certains mais qu’il est fondamental de poser : pourquoi être sensible à la mort d’une vache dans un abattoir et insensible à la mort de millions d’insectes et de verres de terre dans les champs (et la question vaut également pour les petits rongeurs, les oiseaux, les abeilles, etc)? La réponse tient en quelques mots : car ces petits animaux ne disposent pas du capital sympathie des grands mammifères. Le végétarien s’en défendra bec et ongles mais il ne peut s’empêcher d’établir une hiérarchie entre les animaux. Un très bon exemple est le nombre de végétariens qui mangent occasionnellement du poisson ainsi que toutes les nuances du végétarisme et du végétalisme vues dans la première partie. Le choix se faisant le plus souvent en fonction du capital sympathie que le végétarien attribue à l’animal et selon s’il se sent proche de lui ou non.

La réponse du végétarien

Le végétarien rétorque souvent qu’il est conscient qu’il tue un nombre important d’animaux mais qu’il en tue premièrement beaucoup moins qu’un omnivore et que nombre de morts consécutives à l’agriculture sont des morts indirectes, qui ne découlent pas de la volonté de tuer. Le premier postulat est faux et il suffit de faire un rapide calcul pour le démontrer.

Le nombre total d’animaux tués en Suisse chaque année pour la consommation de viande (65 millions), divisé par le nombre d’habitants (8 millions) = le nombre d’animaux sauvés chaque année par un végétarien (8).

En renonçant à manger de la viande, un végétarien ne sauve donc que 8 animaux chaque année. Or, si ce dernier vit en ville (3 végétariens sur 4) et qu’il consomme des végétaux et/ou substitut de viande issus de l’agriculture intensive, il tue bien plus d’animaux qu’un omnivore consommant localement.

Le second postulat concerne l’absence de volonté de tuer. C’est une volonté noble mais si un aliment vient d’une situation cruelle et que le processus mène à la mort de millions d’espèces, est-ce que l’intention a de l’importance ? Le végétarien semble s’intéresser uniquement à ce qu’il voit. Par ce raisonnement, il ne se rend pas compte qu’il est l’idiot utile de l’industrie agroalimentaire qui pourra lui revendre des substituts de viande à base de soja OGM produit à l’autre bout du monde, ayant, que ce soit par les effets directs de la production (déforestation, monoculture, usage intensif de pesticides, traite d’êtres humains) tout comme par les effets indirects (pollution, transport, destruction des écosystèmes) causé beaucoup plus de morts et de souffrance que celle occasionnée par la consommation d’un morceau de viande.

Je vous invite à vous renseigner sur la production des noix de cajou (utilisées pour produire les substituts de fromage) et la traite d’êtres humains qui en découle. Ou encore la production soja, qui contrairement à ce qui est communément répandu, n’est pas uniquement destiné à nourrir les animaux, ces derniers ne consommant que le tourteau de soja.

2. Le refus de sa nature animale et de l’évolution

Le végétarien est un être humain qui trouve immoral le régime diététique de sa propre espèce. Il refuse d’adopter une alimentation omnivore qui 1. a fait de lui ce qu’il est et 2. fait partie intégrante de son évolution (évolution qui ne s’est par arrêtée en 2020 à l’homme moderne et son Iphone 12).

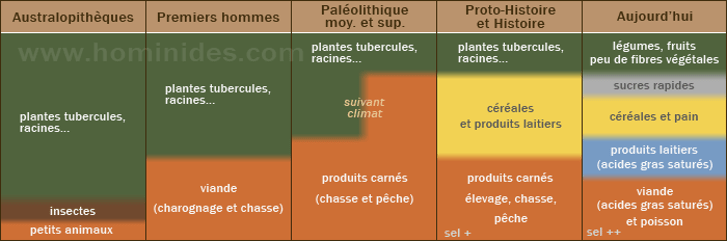

Retour rapide sur l’Histoire de l’homme. L’Australopithèque apparaît sur Terre il y a environ 4-6 millions d’années et l’ancêtre de l’homme moderne, Homo Sapiens, il y a environ 200 000 ans. Même si des controverses existent sur le régime de l’Australopithèque, les études tendent à montrer qu’il était omnivore en se nourrissant à 80% de végétaux (graines, tubercules, racines, etc.) et 20% d’insectes et petits animaux. Ce sur quoi tout le monde s’accorde en revanche est le régime d’Homo Sapiens qui lui était bel et bien omnivore (4). Et quand on s’intéresse d’un peu plus près à son régime alimentaire :

- Homo Sapiens était principalement un cueilleur avant d’être un chasseur. Seule une petite partie de sa nourriture venait de la chasse.

- La viande consommée provenait initialement du charognage (de restes de proies abandonnées par des prédateurs carnivores) ET de la chasse.

L’ancêtre de l’homme moderne n’a donc jamais été végétarien, encore moins végétalien (et la plupart des végétariens honnêtes le reconnaissent) (5). Si la viande avait été un problème, elle l’aurait été depuis l’apparition de l’homme moderne, car la totalité des hommes ont toujours été omnivores et prédateurs. Leur survie en dépendait. La meilleure preuve reste que l’absence de tout produit d’origine animale conduit à des carences que seule la supplémentation peut combler. Cette substitution n’est possible que depuis quelques dizaines d’année, plus précisément depuis 1948, année de synthèse de la vitamine B12 (6). Aucun peuple strictement végétalien n’a existé au cours de l’histoire de l’homme.

L’homme est donc un animal qui mange de la viande (entre autres). Cette diète n’est donc pas seulement nutritionnelle mais elle est spirituelle et éthique. Ce que nous mangeons est constitutif de ce que nous sommes. Le végétarien veut croire qu’il peut faire figure d’exception dans le monde du vivant, en allant jusqu’à s’extraire de l’évolution, sous prétexte qu’il peut, depuis quelques décennies, substituer les carences induites par son régime alimentaire. Comme c’est souvent le cas, et bien qu’il s’en défende, il restaure donc le statut d’exception de l’homme. En quelque sorte, le végétarien se prend pour Dieu. Cet excès de moralité qui va à l’encontre de principes physiologiques et de millions d’années d’évolution est un jeu dangereux qui mène à tous les excès.

3. Le monde de Walt Disney et ses dérives

Les premiers paragraphes de cette seconde partie nous ont amenés à un constat simple : il est impossible de se nourrir sans tuer d’autres êtres-vivants, même en ne mangeant que des végétaux. Croire, comme le font de nombreux végétariens, que l’on peut vivre sans causer de tort à personne est une vision premièrement naïve mais surtout très éloignée de la réalité. La vie est faite de confrontations et les intérêts des uns et des autres tendent, non pas à converger, mais à se heurter. En refusant la réalité telle qu’elle est, le végétarien se convainc que tuer pour se nourrir est une activité immorale alors que :

- Notre espèce a survécu en partie grâce à la prédation.

- De très nombreuses espèces vivent encore aujourd’hui de la prédation.

En refusant d’admettre la place de la cruauté dans le monde, le végétarien se met dans une position très particulière, celle d’un être humain qui déteste la nature telle qu’elle est et qui préfère la nature telle qu’il l’imagine. Ce constat est très problématique. Vouloir vivre dans un monde dépourvu de souffrance, de cruauté et conflit est un rêve d’enfant auquel ceux qui ont un peu grandi devraient renoncer. L’évolution et la nature sont incompatibles avec l’univers de Walt Disney (7).

Un écosystème est un ensemble d’imbrications très complexes qui va bien au-delà du bien et du mal. La nature est amorale et soit on accepte la manière dont elle fonctionne et on décide de l’intégrer et de participer au vivant (en cultivant ou en élevant pas exemple) ou alors on décide que ce système est immoral, injuste et on choisit d’interférer dessus et par conséquent de participer à sa destruction.

Refuser à l’homme ce que font toutes les autres espèces

Le végétarien trouve immoral de faire ce que font tous les autres êtres vivants sur cette terre. Il est donc prêt à refuser à sa propre espèce ce qu’il est prêt à accorder à toutes les autres. C’est donc en toute logique que certains végétariens sont prêts à transformer la biologie des prédateurs pour les rendre végétariens (8). A commencer par interdire à son chat de chasser (en le limitant dans ses mouvements) et le nourrir avec ces croquettes végétariennes. Mais également en allant jusqu’à se demander s’ils ne doivent pas, par la force, rendre le lion végétarien afin de sauver l’antilope, en reprogrammant génétiquement les espèces carnivores (9). La prédation étant omniprésente sur notre planète, le seul moyen de l’éliminer serait d’éliminer des animaux. C’est peut-être ce que veulent les végétariens ?

Encore une fois le végétarien s’extrait du monde animal et estime que l’homme doit se placer au-dessus de l’évolution et de toutes les autres espèces en considérant que la pratique carnivore est immorale et doit être rejetée, quitte à l’imposer de force, aux hommes comme aux animaux.

Pourtant, le fait d’agir comme toutes les espèces prédatrices c’est se reconnaître comme faisant partie du règne animal sans chercher à s’élever au-dessus des autres espèces. L’omnivore responsable semble donc bien plus proche des animaux que ne l’est le végétarien car il assume entièrement sa nature animale au lieu de s’en dégouter. Accepter de manger de la viande c’est accepter qu’il n’y a rien de gratuit sur cette terre, à commencer par notre repas.

Conclusion (1)

L’omnivore hésitant aura raison d’appliquer le principe de précaution, cher à la nutrition. Il aura raison de préférer continuer à manger de la viande que d’adopter un régime qui, sur le long terme mène vers l’inconnu. L’alimentation 100% végétale ne correspond ni à la physiologie de l’homme, ni à son évolution. Quand bien même nous devrions avoir une alimentation à prédominance végétale, nous avons l’obligation de consommer des produits d’origine animale. Nous avons le choix aujourd’hui mais nos ancêtres l’ont fait par nécessité. Vouloir refuser à l’homme, sous divers prétextes moraux, des comportements présents pendant toute l’histoire de l’humanité et chez tous les animaux est une caractéristique commune aux mouvements religieux et un tel constat est problématique. Accepter de manger un animal c’est reconnaître qu’il n’y a pas de déjeuner gratuit dans le monde. Manger de la viande n’a jamais été un geste anodin mais un homme qui est sorti du monde merveilleux de l’enfance en assume pleinement la signification.

Conclusion (2)

La nature étant ce qu’elle est, éradiquer toute souffrance de la surface de la terre n’est ni possible ni souhaitable. Le végétarien assimile cependant un peu trop le fait de faire souffrir l’animal et celui de le tuer. Vouloir minimiser la souffrance subie par l’animal est combat légitime et même nécessaire. Refuser de tuer à tout prix l’est beaucoup moins. Tuer et être tué fait partie de ce qu’est la nature. S’y opposer semble dérisoire. La meilleure posture est de chercher à réduire la souffrance dans les limites de ce que nous pouvons faire en tant qu’individu et en particulier d’éliminer toute souffrance inutile. Qu’est-ce qui importe le plus pour l’animal, de vivre le plus longtemps possible ou de vivre bien tant qu’il vit ?

Conclusion (3)

Finalement qui est le plus irresponsable entre le végétarien qui mange des végétaux issus de l’agriculture intensive, transportés à grands coups de mondialisation et l’omnivore qui mange occasionnellement de la viande issue d’élevages proches de chez lui dans lesquels les animaux ont été traités avec respect ? Qui cause le moins de morts et de souffrance entre le végétarien qui achète un steak de soja OGM en provenance de l’autre bout du monde et un omnivore qui achète un bœuf entier et qui, par la mort d’un seul animal, peut nourrir sa famille pendant une année entière ? Le végétarien fait donc fausse route en choisissant de ne pas consommer de viande pour tuer un minimum d’animaux. D’autant que la plupart des aliments qu’il consomme en remplacement de la viande ne se trouvent que rarement en Suisse, et même en Europe : faux-mage à base de noix de cajou, substitut de viande à base de soja, légumineuses ou pseudo-céréales exotiques (quinoa, amaranthe), etc.

Un omnivore responsable aurait raison de chercher l’équilibre entre agriculture et élevage pour générer le moins de souffrance possible toute espèce confondue. Cela passe par un régime omnivore à prédominance végétale avec des produits cultivés le plus localement possible (cela vaut aussi pour les produits d’origine animale). Et c’est précisément ce point qui pose problème dans un régime strictement végétal. Quand les sources d’acides aminées sont basées sur des céréales qui proviennent de l’autre bout du monde, et de Soja très peu produit sur le sol Suisse, comment fait-on ?

La seule manière de sauver le plus d’animaux est de refuser l’agriculture intensive qui est responsable de millions de morts directes (insectes, vers de terres) et indirectes (rongeurs, oiseaux, etc.), sans compter les désastres causés à l’environnement et la traite d’êtres humains qui en découle. Le problème réel n’est donc pas tant la consommation de viande que l’élevage intensif. Tant que les végétariens ne feront pas la différence entre ces deux problématiques, les omnivores conscients du problème de l’élevage intensif seront toujours vus comme des adversaires.

Le plus passionnant reste qu’un grand nombre d’omnivores responsables mangent de la viande et continuent à le faire pour des raisons très proches de celles pour lesquelles les végétariens ne veulent pas en manger.

Cette conclusion m’oblige à envisager une 3ème partie à cet article, qui traiterait de l’impossibilité de mettre en place un régime 100% végétal ET local et qui détaillerait les caractéristiques de ceux que j’appelle les omnivores responsables.

A suivre…

Simon Besse

Sources:

2. https://www.antispeciste.ch/post/le-veganisme-en-suisse-barometre-2019

3. https://lamaisondalzaz.wordpress.com/category/elements-decologie/3-la-biosphere/

4. https://www.hominides.com/html/dossiers/alimentation-prehistoire-nutrition-prehistorique.php

5. https://www.facebook.com/groups/veganismevivelab12/permalink/790147524397695/

6. https://www.societechimiquedefrance.fr/Vitamine-B12.html

7. Dominique Lestel, Apologie du Carnivore, Fayard, 2011.

Génial !